Welche Arten von Solarzellen gibt es?

Die Nutzung der Photovoltaik wurde technologisch erst dann richtig interessant, als in der Mitte des 20. Jahrhunderts Silizium als Material für die Solarzellen entdeckt wurde. Silizium ist ein natürlicher Rohstoff, der z. B. in Form von Quarzsand vorkommt.

Für die meisten Solarzellen wird Silizium verwendet, und zwar hochreines Silizium, das in der Natur so gar nicht vorkommt. Es muss also von anderen Elementen gereinigt werden, was den teuersten Bestandteil der Herstellung ausmacht. Danach werden die Siliziumkristalle „dotiert“, was bedeutet, dass Fremdatome eingebracht werden, um dem Silizium die Halbleitereigenschaften zu geben, die für den Photovoltaischen Effekt notwendig sind.

Derzeit können folgende Arten von Solarzellen unterschieden werden:

1. Kristalline Siliziumzellen: Das sind sozusagen die „Klassiker“ unter den Solarzellen, die auch am meisten verwendet werden. Sie werden erzeugt, indem Siliziumkristall-Blöcke in sehr dünne Scheiben (die „Wafer“ 0,18 bis 0,25 Millimeter dick) gesägt werden.

Dabei entsteht relativ viel Verschnitt. Alternative Herstellungsweisen für kristalline Solarzellen sind das sogenannte EFG-Verfahren (Edge-defined Film-fed Growth) oder das String-Ribbon-Verfahren, bei denen durch eine Siliziumschmelze Fäden (Strings) bzw. Formteile gezogen werden, zwischen denen dann das Silizium in der gewünschten Form erstarrt.

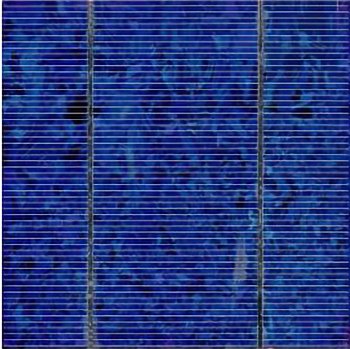

Zur Verfügung stehen monokristalline und multi-/polykristalline Siliziumzellen. Monokristalline PV-Zellen sind in der Herstellung teurer, erzielen aber höhere Wirkungsgrade (zwischen 20% und 25%, im Vergleich zu polykristallinen, die einen Wirkungsgrad von 15% bis 18% aufweisen).

Inzwischen haben monokristalline PV-Zellen einen Marktanteil von über 90%, während polykristalline an Bedeutung verloren haben (siehe Fechner, H.; Leonhartsberger, K.; Savic, S., 2023).

2. Dünnschichtzellen: Der Unterschied zu den kristallinen Solarzellen ist, dass hier das Halbleitermaterial in einer oder mehreren sehr dünnen Schichten direkt auf ein sogenanntes „Substrat“ (z.B. Glas, Kunststoff oder Metall) aufgebracht wird. Dadurch entstehen viele neue Anwendungsmöglichkeiten für Photovoltaik (z.B. Dachelemente aus Metall, Fassadenelemente aus Glas).

Auch die Herstellung flexibler Solarzellen ist möglich, wenn ein biegsames Substrat verwendet wird (z.B. Kunststoff oder auch Textilien für Kleidung oder Ähnliches). Grundsätzlich können folgende Halbleitermaterialien verwendet werden:

- amorphes Silizium (aSi)

- Cadmiumtellurid (CdTe)

- Kupfer-Indium-Diselenid (CIS)

- Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS).

Kommerzielle Dünnfilmmaterialien sind Cadmiumtellurid (CdTe) und Kuper-Indium-(Gallium)-Diselenid (CIS und CIGS). CIGS-Module können im Rolle-zu-Rolle-Verfahren produziert werden und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Biegsamkeit aus. Anwendung finden sie z. B. in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt oder in der Gebäudeintegration (siehe dazu Weinberger, N., 2021).

„Amorphes (a-Si) und Mikromorphes-Silizium (μ-Si), die früher einen nennenswerten Marktanteil hatten, konnten weder preislich noch in Bezug auf den Wirkungsgrad mit einer der zuvor erwähnten kristallinen Siliziumtechnologien bzw. Dünnfilmtechnologien mithalten“ (Fechner, H.; Leonhartsberger, K.; Savic, S., 2023: 53).

In den Bereich der Dünnschichtzellen gehören auch Perowskit-Solarzellen. „Im Jahr 2021 erreichte eine Perowskit-Solarzelle 28,0% Wirkungsgrad bei siliziumbasiertem Tandem und 23,26% Wirkungsgrad in CIGS-basierten Tandems.“ (Fechner, H.; Leonhartsberger, K.; Savic, S., 2023: 53)

3. Farbstoffzellen: Eine weitere technologische Möglichkeit zeigt sich mit der Entwicklung von Farbstoffzellen oder von organischen Halbleitern, die aus Kunststoffen auf Kohlenwasserstoff-Basis hergestellt werden. Organische Halbleiter lassen sich mit einfachen kontinuierlichen Verfahren zu großen, dünnen, semitransparenten und flexiblen Schichten verarbeiten. Eine Herausforderung stellt hier die Stabilität dar.

Die Produktion wird im Vergleich zu Siliziumzellen kostengünstiger, da nicht mehr aufwendig gereinigte Siliziumkristalle hergestellt werden müssen. Bei Solarzellen aus organischen Halbleitern sind Wirkungsgrade von 5–10% realistisch. Auch mit Farbstoffzellen können Wirkungsgrade von 2–3% erreicht werden.

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten.

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Hinweise zur Namensnennung/Zitierweise:

Texte: Autor_innen des Lernfelds/ Fallbeispiel/ Kurswoche, Erscheinungsjahr, Titel des Lernfelds/ Fallbeispiel/ Kurswoche. Hrsg.: e-genius – Initiative offene Bildung, www.e-genius.at”

Bilder: „Name der Rechteinhaberin/des Rechteinhabers/ Name des Fotografen www.e-genius.at“