12.15 Top-down und Bottom-up

Zum einen steht fest, dass besonders Smart-City-Ansätze demokratisch gesellschaftlicher Prozesse bedürfen, um nicht Gefahr zu laufen, so wie es in zahlreichen Dystopien zukünftiger Städte prophezeit wird, vollständig von Technologieanwendungen (z. B. im Zusammenhang mit Big Data) determiniert zu werden, was letzten Endes demokratische Prozesse bzw. Demokratisierungsprozesse aushöhlt.

Des Weiteren ist es wichtig, eine Städteplanung zu vermeiden, die dazu tendiert, die zunehmende Heterogenität in einer Stadt anhand einer verdichteten Homogenität in einzelnen Stadtvierteln zu regulieren. Denn die unterschiedlichen Dimensionen und Dynamiken der Produktion sozialer Ungleichheit (und damit Exklusion) können nicht nur im Grad politischer und ökonomischer Teilhabe gemessen, sondern auch in ihrer konkreten Räumlichkeit begriffen werden. Mitwirkungsprozesse im Planungsverfahren und ein offener Austausch der Einwohner*innen sind Maßnahmen, um jener Tendenz zur Fragmentierung der Städte entgegenzuwirken.

Stadtentwickler bzw. Kommunen stehen demnach vor der Herausforderung, übergeordnete Strategien (basierend auf nationalen bzw. EU-Leitzielen sowie auf kommunalen Masterplänen / Smart City Strategien) zu berücksichtigen und zugleich mit einer klugen Raumplanung eine neue Hierarchisierung des urbanen Raumes zu verhindern.

Erreicht werden kann dies, indem unter anderem leistbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt und Räume für kreative und andere Nutzungen zugänglich gemacht werden. Dies jedoch setzt voraus, dass die Planung nicht einem geschlossenen Expertenkreis vorbehalten bleibt, der ggf. Bürgerbeteiligung als Option bzw. Beigabe sieht „und weniger als eine wirkungsmächtige Mitsprache auf Augenhöhe in Planungs- und Umsetzungsprozessen“ (WBGU, 2016).

Es lassen sich demnach zwei Ebenen entwickeln, auf denen eine inklusive, kooperative Quartiersgestaltung stattfinden kann. Einerseits besteht eine langfristige Maßnahme zur Stärkung der Teilhabe und Identifikation der Einwohner*innen mit deren Quartier unter anderem darin, den öffentlichen Raum bewusst so zu gestalten, dass er flexible Aushandlungs-und Aneignungsprozesse der Bewohner*innen nicht nur ermöglicht, sondern auch herausfordert. Es muss also der Einfluss der Gestaltung des konkreten öffentlichen Raumes auf das kooperative Zusammenleben seiner Bewohner*innen ernst genommen werden. Auf die Interaktion des physischen Raums mit dessen Nutzer*innen, soll in den folgenden Kapiteln näher eingegangen werden.

Das bedeutet, dass die Fähigkeit der Städte, sich selbst zu ordnen, nicht überschätzt werden darf, da ein bewusster hands-off-approach der Planer*innen zu Homogenisierungen und Exklusion führen kann.

Um eine informelle Raumnutzung zu erreichen, die den Mythos der Steuerbarkeit ihrer Nutzer*innen aufgibt, ist andererseits eine reine top-down Planung ebenfalls ungenügend. Philipp Misselwitz plädiert daher dafür, Top-down und Bottom-up zusammen zu denken und zwar „nicht im Sinne einer Rückkehr zur Stadt der Kontrolle, sondern im Sinne einer transparenten Kultur des Ermöglichens.“ (siehe Stöckel, M., Drewes, S., 2015).

Der anzustrebende Paradigmenwechsel der Stadtplanung hin zu neuen Governanceformen, die eine Ausbalancierung zwischen Bottom-up und Top-down ermöglichen, hat jedoch eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen.

Auf der einen Seite, dient die Bewerbung kooperativer Planungsprozesse oftmals lediglich der Pazifizierung potenzieller Konflikte. Um eine bloße Scheinbeteiligung der Einwohner*innen zu verhindern, ist eine tatsächliche Machtverschiebung der Stadtplanung erforderlich, die der Bevölkerung einen realen Handlungsspielraum einräumt. Auf der anderen Seite ist darauf zu achten, dass die Probleme der Stadtverwaltung nicht lediglich auf die lokale Ebene abgewälzt werden.

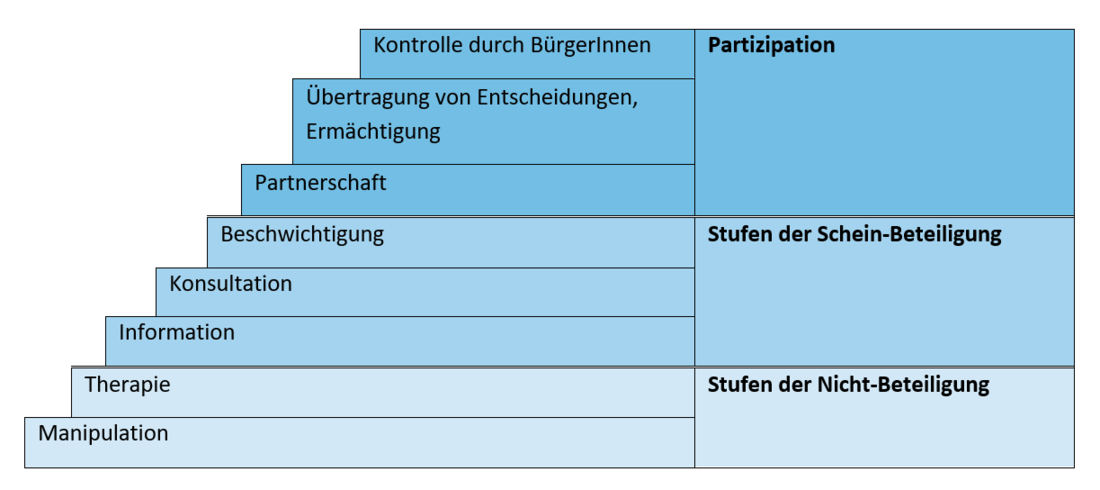

In der folgenden Abbildung sehen Sie die drei zentralen Stufen der Partizipation nach Sherry Arnstein:

Auf welcher der drei zentralen Stufen sind nun Bürgerbeteiligungen in aktuellen städtischen Planungsprozessen angesiedelt? Sind sie in vielen Fällen eher einer „Kontrolle durch Einbindung“ zuzuordnen, denn einer Machtteilung? (Misselwitz, 2014) Und wer nimmt an einem direkten Beteiligungsverfahren teil?

Das Stadtforum Berlin (siehe Brüning, A.; Polinna, C.; Bock, Ch.; Dubsky, J.; 2017) stellt in seinem Rückblick fest, dass für Menschen mit hohem kulturellem, intellektuellem und zeitlichem Kapital Bürgerbeteiligung sehr gut klappt, Menschen, die dieses Kapital hingegen nicht haben, oft ausgeschlossen werden. Es ist demnach darauf zu achten, dass ein kooperatives Aushandeln der Nutzergruppen mit Stadtverwaltung und Unternehmen nicht zu einer Stärkung der „lauten, kreativen Stadtbevölkerung“ führt und dabei neue Exklusionen produziert werden.

Die Beschreibung einer gelungenen Bürgerbeteiligung, finden Sie in der Publikation Urbanität in Randlage: die Tübinger Südstadtentwicklung (PDF)

Unzweifelhaft schaffen jedoch deliberative bzw. kollaborative Verfahren einen „Raum des Politischen“ (siehe dazu Arendt, H., 2010), indem um Lösungen gerungen wird. Die Bedeutung dialogischer Auseinandersetzung in Beteiligungsverfahren liegt zudem darin, kontrastierende Weltsichten und unterschiedliche Werthaltungen sichtbar zu machen, [...]. (siehe Nanz, P.; Leggewie, K., 2016: 48f).